ゼンスイの爬虫類用超小型紫外線ライト「マイクロUV LED」の紹介

昼行性の爬虫類を飼育する方は、飼育環境に紫外線ライトを導入していると思います。

今回はゼンスイさんから販売されているマイクロUV LEDを購入したので、レプタイルUVBなどの電球型紫外線ライトとの違いや、実際にニホンイシガメの飼育環境に使ってみた時の使用感を紹介します。

省エネで小型の紫外線ライトをお探しの方の参考になれば幸いです。

個人的には爬虫類向け小型紫外線ライト市場のキラーアイテムだと思うよ。

宣伝:本記事は動画でも見ることができます

昼行性の爬虫類の飼育には欠かせない紫外線

紫外線は光の波長によってUVA、UVB、UVCの3種類に分けることができます。

UVAは食欲増進・脱皮促進の効果があると言われており、UVCは主に殺菌作用の高い紫外線です。

特にUVBに関しては体内でビタミンD3を生成する際に必要とされており、適度に浴びせることで昼行性の爬虫類や哺乳類、両生類などがクル病(骨代謝不全)になるのを防ぐことに繋がります。

レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)のような夜行性の爬虫類にとって、一般的に紫外線は必要ないことが多いとのことですが、ライトの切り替えで昼夜のメリハリをつけることができるので、飼育者によってはUVAだけ浴びせるケースもあるようです。

マイクロUV LEDのスペック

購入したライトの主要スペックは以下の通り。

| マイクロUV LED交換球 | 専用スタンド マイクロン | |

| 定格電圧 | AC100V | AC100V |

| 定格消費電力 | 3W | 60W |

| 口金 | GU10 | GU10 |

| 有効寿命 | 5000〜7000時間 | – |

| サイズ | 直径48×高さ60mm | 幅80×奥行48×高さ95mm |

マイクロンはマイクロシリーズ専用のクリップスタンドで、口金がGU10の電球のみ適合します。

レプタイルUVBなど、一般的に普及している他社の紫外線電球は基本的に使えないので、使い回しを検討されている方は注意してください。

定格が60W以下とクリップスタンドにしては低い値ですが、そもそも大型の電球は取り付けできない構造なので、電球を回して取り付けるタイプのクリップスタンドのように、うっかり定格越えの電球を取り付ける心配はしなくても良いでしょう。

通常の紫外線電球と紫外線LEDランプの違い

発熱性

通常の紫外線電球は内部の電極に高い電圧をかけて放電させ、ガラス内に封入されているガスの原子を励起することでエネルギーと紫外線を放出します。

この一連のプロセスの中で放出されるエネルギーが熱にあたるため、高電圧をかける電極と併せて、電球型の紫外線ライトは結構な熱を放出する仕組みとなっています。

一方でUV LEDでは、電気を直接光へ変換します。

このため、LED照明は外に放出されるエネルギーが少なくて済み、通常の紫外線電球と比べてほとんど熱が発生しません。

実際に点灯中に手で触ってみましたが、紫外線電球は熱くて触れないレベルに対し、LED照明は手で包み込んでもほのかに温かい程度でした。

万が一生体が触れてしまっても火傷する危険は少ないので、ジャンプする生体がいるケージや、樹脂製のケージ内にも使えることがメリットです。

LED照明は原理的に熱が出にくいから、ケージの保温をする場合は保温用の飼育用品を別に用意しようね。

定格寿命

一般的な紫外線ランプの寿命は約4,000時間(1日12時間点灯で333日)で、ざっくり1年未満で交換対象です。

一方でマイクロUV LEDの寿命は5,000〜7,000時間(1日12時間点灯で416日)で、ざっと1年ちょっと持つ計算になります。

レプタイルUVB100やUVB150より2〜3割寿命が長いので、より電球の交換頻度を少なくできます。

電気代

電気代は機器が消費する電力(W数)が高く、使用時間が長いほど上がっていきます。

今回もレプタイルUVB150で比較してみると、各照明の消費電力は以下の通りです。

- レプタイルUVB150:26W

- マイクロUV LED:3W

1kWhあたりの電気代が27円と仮定すると、1日12時間点灯した場合の1年間の電気代は以下の通りです。(電気料金の計算サイトはこちら)

- プタイルUVB150:3,075円/年

- マイクロUV LED:355円/年

さすがにLEDを採用しているだけあってマイクロUV LEDの電気代は圧倒的に安く、レプタイルUVBの1割程度です。

先程の定格寿命を考慮しても、省エネで長く使えるのはメリットですね。

紫外線量

次に各社のランプの紫外線量の比較です。

| ゼンスイ マイクロUV LED | ジェックス レプタイルUVB100 | ジェックス レプタイルUVB150 | |

| 10cm | 276(μW/qcm) | 170(μW/cm2) | 195(μW/cm2) |

| 20cm | 74.2(μW/qcm) | 45(μW/cm2) | 60(μW/cm2) |

| 30cm | 38(μW/qcm) | 20(μW/cm2) | 25(μW/cm2) |

各社の数値をそのまま比較しようとしても、ジェックスとゼンスイで紫外線量を表す単位が異なるように見え、スペック上で単純な数値比較しにくいです。(μW/qcmもUV照度の単位だと思うのですが、換算式はわかりませんでした)

なので新品のマイクロUV LEDだけ手持ちのZOOMEDの紫外線測定器で簡単に測定してみました。

| ゼンスイ マイクロUV LED | ジェックス レプタイルUVB100 | ジェックス レプタイルUVB150 | |

| 10cm | 254(μW/cm2) | 170(μW/cm2) | 195(μW/cm2) |

| 20cm | 104(μW/cm2) | 45(μW/cm2) | 60(μW/cm2) |

| 30cm | 40(μW/cm2) | 20(μW/cm2) | 25(μW/cm2) |

各社の測定条件が同じではないので参考値レベルになりますが、数値上はマイクロUV LEDは他社より強い紫外線を照射している傾向があるようです。

一方で、マイクロUV LEDの照射範囲は電球形より狭いらしく、実際に使ってみた感じだと、ライトから30cmの距離、かつだいたい直径30cmぐらいが紫外線の有効範囲のようです。

だだっ広い60cmケージにポツンとUV LEDを置いても紫外線量が足りなくなることが想定されるので、45cmケージ以下で使うのが適正だと思います。

実際に屋内亀水槽に設置してみた

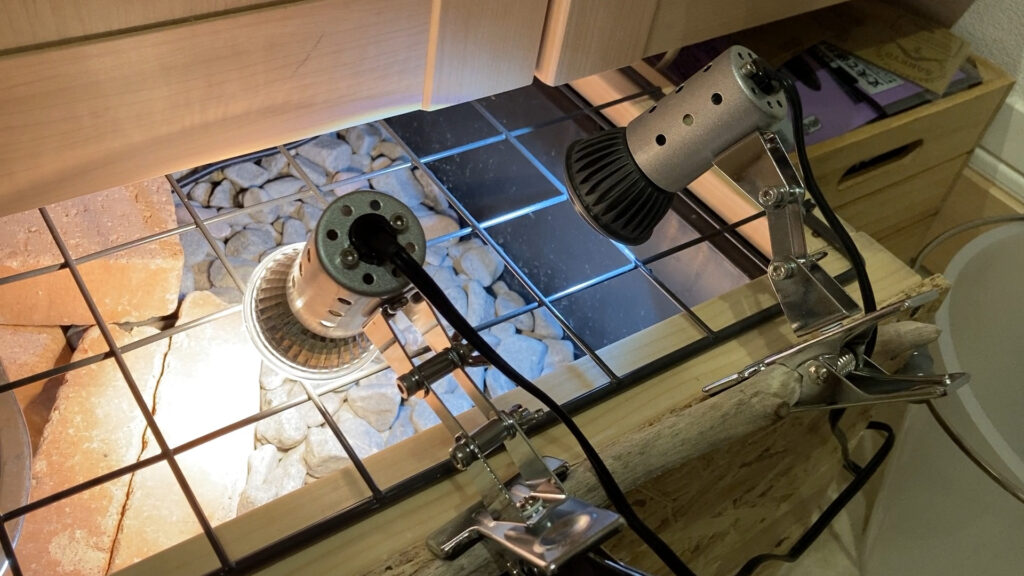

ニホンイシガメの療養&越冬用に屋内飼育環境を自作し、保温設備として同じくゼンスイさんより販売されているマイクロサンを並べて設置してみました。

マイクロUV LEDはほとんど発熱しないためケージの右半分へ固定、マイクロサンは保温を目的としているのでケージの真ん中寄りに固定しました。

固定方法は太さ15mm前後の流木にライトスタンドのクリップを挟んだだけですが、ぐらつくこともなくしっかり固定されています。

ライトクリップの開閉限界を確認するために28mmのパイプで掴んでみたけど、摩擦でギリギリ固定されているレベルだったよ。

余裕を見るなら20mmまでの柱や板に固定するのがちょうどいいかな。

また、ライトスタンドには2段階のアームがあるので、水替えの際はライトを後ろに倒して蓋を開けて水替えをしています。

アームはすでに数十回以上動かしていますが、特段緩みやすいという感じはありません。万が一緩んでも蓋でガードされるので破損や火災のリスクは低いと思います。

まとめ:小型で使いやすい優良製品

といった感じで、今回はゼンスイさんのマイクロUV LEDを紹介しました。

本製品をおすすめできる方は以下の通りです。

- レイアウトに制約があるので設備はとにかく小さくしたい

- 火事や火傷のリスクを減らしたい

逆におすすめできない人は以下の通りです。

- 強い紫外線をケージの広範囲に照らしたい

- 飼育設備に高い初期費用をかけたくない

マイクロUV LEDの価格は一般的な紫外線球と比べても2〜3倍程度と高額なものの、導入後の電気代まで含めると一般的な紫外線球とほとんど同じか、少し安くなる可能性があります。

今使っている紫外線設備をわざわざ変えるほどではないにしろ、今まで使えなかった環境や新しく立ち上げる小型ケージなどには非常に使い勝手が良いので、使えるところには積極的に使っていこうと思います。